Ein zentrales Areal für den Placebo-Effekt sitzt im Stirnhirn. Wenn dieser Bereich mittels Hirnstimulation manipuliert wird,

verändert sich auch die Placebowirkung. © Olivier Verriest/ Getty images, iStock.com.

Hirnstimulation beeinflusst Placebo-Effekt.

Stromreizung des Stirnhirns liefert Einblicke in die neuronale Grundlage der Placebowirkung – Gedanken, E-Motionen und Motive sind Elektrizität.

Veränderte Erwartungen: Elektrostimulation des Gehirns kann erwünschte Placebo-Effekte verstärken und unerwünschte Nocebo-Effekte abschwächen, wie nun eine Studie belegt. Demnach beeinflusst die gezielte Stimulation von Teilen des Stirnhirns neuronale Verknüpfungen, die offenbar maßgeblich für den Placebo- und Nocebo-Effekt sind. Das könnte sich beispielsweise in der Schmerztherapie nutzen lassen.

Der Placebo-Effekt ist mehr als nur Einbildung: Er löst messbare Veränderungen in der Proteinsignatur im Blut aus, wirkt sogar gegen schwere Krankheiten wie Parkinson und funktioniert auch, wenn die Probanden wissen, dass sie nur ein Scheinmedikament erhalten. Andersherum kann allein der Gedanke an unerwünschte Nebenwirkungen kann dazu führen, dass sie tatsächlich auftreten – der sogenannte Nocebo-Effekt. Placebo- und Nocebo-Effekt spielen sowohl für wissenschaftliche Studien als auch für die Behandlung von Patienten eine wichtige Rolle. Wie und warum sie wirken, ist aber nach wie vor unklar.

Placebo- und Nocebo-Effekt bei der Schmerzwahrnehmung.

Ein Team um Yiheng Tu von der Harvard Medical School in Massachusetts hat nun untersucht, wie bestimmte Hirnregionen beeinflussen, welchen Einfluss Placebo- und Nocebo-Effekt auf die Schmerzwahrnehmung haben. „Frühere Studien haben darauf hingedeutet, dass kognitive Modulationen des Schmerzempfindens vom dorsolateralen präfrontalen Cortex ausgehen, einer Hirnregion, die Erwartungen verarbeitet“, erklären die Forscher. Darauf aufbauend stimulierten Tu und Kollegen bei ihren Probanden diese im Stirnbereich liegende Hirnregion mit sogenannter transkranieller Gleichstromstimulation. Dabei wird mittels Elektroden eine elektrische Spannung von außen an bestimmten Punkten auf der Kopfhaut angelegt. Dadurch entsteht im Inneren des Kopfes ein elektrisches Feld, das je nach Polung – anodisch oder kathodisch – aktivierend oder hemmend auf die Hirnfunktionen wirken kann.

Erwartungen manipuliert.

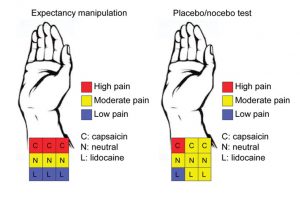

Vor der Hirnstimulation schufen die Forscher zunächst bei ihren Probanden die Voraussetzungen für einen Placebo- beziehungsweise Nocebo-Effekt. Dafür trugen sie ihnen drei Salben an verschiedenen Stellen des Unterarms auf und erklärten, eine der Salben enthalte den schmerzlindernden Wirkstoff Lidocain, eine die schmerzfördernde Substanz Capsaicin und eine keinen Wirkstoff. In Wirklichkeit handelte es sich bei allen Salben um das gleiche wirkstofffreie Präparat. Damit die Probanden stärker an die Wirkung der Salben glaubten, fügten die Forscher ihnen nun unterschiedlich starke Schmerzreize zu: Leichte Schmerzreize an Stellen mit der angeblichen Lidocain-Salbe, mittlere Schmerzreize an Stellen mit der neutralen Salbe und stärkere Schmerzreize an Stellen mit der angeblichen Capsaicin-Salbe.

Indessen teilten die Forscher ihre 81 Probanden in drei Gruppen: Zwei Gruppen erhielten an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 20 Minuten Hirnstimulation, je nach Gruppe hemmend oder anregend. Die dritte Gruppe diente als Vergleich und erhielt nur eine Scheinstimulation. Vor, während und nach der Stimulation zeichneten die Forscher die Hirnaktivität der Probanden mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) auf. Am dritten Tag wiederholten die Forscher nach der Hirnstimulation das Experiment mit den Salben. Dieses Mal allerdings waren alle Schmerzreize gleich stark.

Placebo-Effekt verstärkt.

Das Ergebnis: Alle Probanden nahmen die Schmerzen an Stellen mit der angeblichen Capsaicin-Salbe am stärksten wahr, an Stellen mit der angeblichen Lidocain-Salbe am schwächsten. Die Erwartung einer Schmerzlinderung oder -steigerung führte also durch den Placebo- und Nocebo-Effekt dazu, dass sie tatsächlich eintrat.

Doch wie stark die jeweiligen Effekte ausgeprägt waren, hing davon ab, ob und welche Art von Hirnstimulation die Probanden zuvor erhalten hatten. Beide Gruppen, die echte Hirnstimulation erhalten hatten, zeigten einen stärkeren Placebo- und einen schwächeren Nocebo-Effekt als die Kontrollgruppe. Dadurch verstärkte sich die positive Wirkung der angeblichen Lidocain-Salbe bei ihnen, die negative Wirkung der angeblichen Capsaicin-Salbe verringerte sich. Auf die generelle Schmerzwahrnehmung hatte die Hirnstimulation dagegen keinen Einfluss: Das Schmerzempfinden an Stellen mit der neutralen Salbe blieb gleich.

Wirkung abhängig von der Polung der Stimulation.

Das Ausmaß der Stimulationswirkung hing dabei von der Art des angelegten elektrischen Felds ab: Bei der Gruppe mit kathodischer Stimulation des Stirnhirns war der Placebo-Effekt besonders deutlich verstärkt, bei der anodischen Gruppe der Nocebo-Effekt besonders deutlich abgeschwächt. Aus ihren fMRT-Daten schließen die Forscher, dass sich die Art der Stimulation auf die Verknüpfung bestimmter Hirnregionen auswirkt. „In der kathodischen Gruppe fanden wir eine erhöhte Konnektivität zwischen dem rechten dorsolateralen präfrontalen Cortex und dem ventromedialen präfrontalen Cortex, wenn schmerzhafte Stimuli an Stellen mit Lidocain-Creme appliziert wurden“, berichten die Forscher. In der anodischen Gruppe dagegen war die Interaktion mit der Insula abgeschwächt, wenn Schmerzreize an den Stellen mit Capsaicin-Creme gesetzt wurden. Beide beteiligten Hirnregionen werden mit der Verarbeitung von Emotionen und der Selbstwahrnehmung in Verbindung gebracht.

Für die Schmerztherapie nutzbar.

„Das Potenzial, gesundheitsfördernde Placebo-Effekte zu verstärken und/oder behandlungsstörende Nocebo-Effekte zu vermindern, kann klinische Bedeutung haben“, schreiben die Autoren. Weitere Forschungen seien notwendig, um weiter auszuloten, inwieweit sich die Erkenntnisse in der Behandlung von Patienten oder bei Medikamentenstudien anwenden lassen. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, doi: 10.1073/pnas.2101273118) – Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences – Elena Bernard.

Placebo-Effekt sichtbar gemacht.

Mama klebt ein Pflaster auf das Aua der kleinen Tochter, und schon tut es nicht mehr weh. Opa bekommt seine „Aufbauspritze“ und fühlt sich gleich viel besser – auch wenn die Spritze nur ein paar Vitamine enthält, an denen bei uns kein Mangel herrscht. Der Placebo-Effekt ist allgegenwärtig. In Hamburg haben Wissenschaftler jetzt geklärt, was Placebo-Schmerzmittel im Gehirn bewirken.

Placebos sind Medikamente, die keinerlei Wirkstoff enthalten. Sie lindern die Beschwerden immerhin bei etwa jedem dritten Patienten. Reine Einbildung? Wohl nicht, wenn man aktuellen Studienergebnissen des Universitätsklinikums Hamburg glauben darf. Dort haben Wissenschaftler um Ulrike Bingel und Christian Büchel nachgewiesen, dass Placebo-Schmerzmittel die Schmerzverarbeitung im Gehirn verändern. Auf Kern-spintomographie-Bildern kann man den Placebo-Effekt sogar sichtbar machen.

Die Hamburger Forscher untersuchten mit Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 19 Studenten. Sie trugen auf einen Handrücken der Studienteilnehmer eine angeblich stark schmerzlindernde Salbe auf. Tatsächlich handelte es sich dabei aber um eine Placebo-Salbe. Anschließend setzten die Wissenschaftler mit einem Laser Schmerzreize an beiden Handrücken. Die Studienteilnehmer gaben an, ob an der eingecremten Hand der Schmerz geringer war oder nicht. Während des Experimentes nahmen die Wissenschaftler mithilfe der funktionellen Kernspintomographie Schnittbilder vom Gehirn auf. Darauf konnten sie erkennen, welche Hirnareale gerade aktiv waren.

Placebos setzen körpereigenes Morphium frei.

Alle Studienteilnehmer unterzogen sich dem Experiment zweimal – einmal wurde die rechte und einmal die linke Hand eingecremt. Bei etwa der Hälfte der Untersuchungen linderte die wirkstofffreie Salbe den Schmerz. Dieser Placebo-Effekt hinterließ eine Spur auf den Kernspintomographie-Bildern. Drei Hirnregionen waren dort besonders aktiv: Das rostrale anteriore Cingulum, die sogenannten Amygdalae und das periaquäductale Grau. „Von diesen drei Hirnarealen wissen wir, dass sie an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind, unter anderem an der körpereigenen Schmerzhemmung durch Endorphine – morphiumhaltige Substanzen, die der Körper selbst produziert. Auch morphiumhaltige Medikamente entfalten ihre schmerzlindernde Wirkung zu einem großen Teil über diese Hirnregionen“, erläutert Projektleiter Büchel. „Wir vermuten deshalb, dass Placebo-Schmerzmittel eine Endorphin-Ausschüttung auslösen. Die Endorphine hemmen dann in den drei von uns identifizierten Hirnregionen die Schmerzwahrnehmung.“ Darüber hinaus scheinen diese Areale für das sogenannte konditionierte Lernen eine Rolle zu spielen. Büchel: „Wenn man weiß, dass man gleich Schmerzen haben wird, diese Schmerzen aber bereits kennt, tut es weniger weh als wenn die Schmerzen zum ersten Mal auftreten. Der Körper hat aus den Schmerzen gelernt und schüttet rechtzeitig Endorphine aus. An diesem Lernvorgang sind die drei Hirnregionen ebenfalls beteiligt.“

Der Fakir in uns.

Dass Placebos zu biologischen Veränderungen führen, ist auch aus anderen Bereichen der Medizin bekannt. Behandelt man zum Beispiel Parkinsonkranke mit Placebo, wird in ihrem Gehirn mehr Dopamin frei – der Botenstoff, dessen Mangel die Parkinsonsymptome verursacht. Büchel ist von der Idee fasziniert, den Placebo-Effekt eines Tages stärker therapeutisch nutzen zu können. „Fakire laufen durch Scherben, ohne Schmerzen zu haben oder durchbohren sich die Zunge, ohne dass es blutet. Bei solchen Phänomen spielen wahrscheinlich ähnliche Vorgänge wie beim Placebo-Effekt eine Rolle. Vielleicht finden wir ja Wege, um dieses Potenzial, das in uns schlummert, zu nutzen.“

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Christian Büchel

Institut für Systemische Neurowissenschaften

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – Quelle 2006 BMBF.

Ein Placebo (von lateinisch placebo „ich werde gefallen“) oder Scheinmedikament ist ein Arzneimittel, das meist keinen Arzneistoff enthält und infolgedessen keine pharmakologische Wirkung hat, die dadurch verursacht werden könnte. Im erweiterten Sinn werden auch andere Heilmittel als Placebos bezeichnet, beispielsweise „Scheinoperationen“. Placebos dienen als Kontrollsubstanz in der klinischen Forschung. Placebo-Medikamente werden in placebokontrollierten klinischen Studien eingesetzt, um die medizinische/pharmakologische Wirksamkeit verschiedener, jeweils als Verum bezeichneter Verfahren möglichst genau erfassen zu können, idealerweise in Doppelblindstudien. Die Anwendung von Placebos zur Behandlung von Krankheitssymptomen ist insbesondere dann ethisch umstritten, wenn sie nicht auf einer informierten Einwilligung beruht.

Placeboeffekte sind positive Veränderungen des Gesundheitszustandes, die durch eine Behandlung mit Placebo hervorgerufen werden. Im verallgemeinernden Sinn bezeichnet man so auch Wirkungen von Behandlungen, die zwar keine Scheinbehandlungen sind, aber den jeweiligen Effekt letztlich nur auf dem gleichen Weg wie ein Placebo hervorrufen können. Das Gegenstück zum Placeboeffekt ist der Nocebo-Effekt. Dies sind unerwünschte Wirkungen, die bei scheinbaren Schadmitteln auftreten, die keinen Schadstoff enthalten (z. B. elektrosensible Reaktion sogar wenn der Mobilfunkmast ausgeschaltet ist).

Die Wirkung von Placebos wird mit psychosozialen Mechanismen erklärt. Auch die teilweise berichtete Wirksamkeit einiger alternativmedizinischer Verfahren wird auf den Placeboeffekt zurückgeführt. Auch bei „herkömmlichen“ Behandlungen sind Wirkungen mitunter mit dem Placeboeffekt erklärbar und teils setzen Ärzte sie sogar gezielt als Placebos ein.[4] Ob und in welchen Anwendungsgebieten es einen Placeboeffekt wirklich gibt, ist jedoch nach wie vor umstritten weiterlesen in Wikipedia.