Aus Sicht ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut:

Laut einer repräsentativen Great Place to Work®-Umfrage haben rund 40 % der Unternehmen in Deutschland in den letzten drei Jahren eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ein erfreuliches Ergebnis, da Mitarbeiterbefragungen hervorragende Impulse für tiefgreifende Change-Prozesse in der Unternehmenskultur sind. Doch allein die Durchführung der Mitarbeiterumfrage führt Organisationen noch nicht zum Change. Vielmehr ist es der Follow-Up-Prozess, ein elementarer Bestandteil eines Befragungsprojekts, auf den es ankommt, um nachhaltig das Arbeitsklima zu verbessern.

Unsere Befragung zeigt, dass die Herausforderungen vor allem im Follow-Up-Prozess liegen: Lediglich 63 % der Befragten, deren Arbeitgeber eine Befragung durchgeführt haben, meinten, dass die Ergebnisse der Befragung gut kommuniziert wurden. Und nur ein Drittel (33 %) der befragten Personen gingen davon aus, dass nach der Befragung passende Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur- und Organisationsentwicklung umgesetzt wurden.

Follow-Up-Prozess: Worauf kommt es wirklich an?

Wie nutzt man also die Impulse aus einer Mitarbeiterbefragung für umfassende Veränderungen? Eine Studie mit Unternehmen, die mit der Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung besonders starke Verbesserungen erzielt haben, zeigt, dass folgende Faktoren wichtig sind:

Beim Top Management fängt der Change-Prozess an!

Bei der Betrachtung der Resultate können Bereiche identifiziert werden, bei denen eine besondere Dringlichkeit an Veränderungen herrscht. Dabei ist es zunächst wichtig, dass das Top-Management diese Dringlichkeit ebenso empfindet, Veränderung wirklich will und eine Vorbildfunktion einnimmt. Gemeinsam mit einem Team aus weiteren Führungskräften und wichtigen Multiplikatoren, ist es das Ziel, eine Strategie zu entwickeln und eine Vision festzulegen, die es zu erreichen gilt. Als besonders hilfreich hat sich in diesem Kontext die Entwicklung, Vermittlung und Implementierung von Unternehmenswerten erwiesen. Ein gut vermitteltes Wertemodell gibt dem Veränderungsprozess eine Richtung und zeigt, welche Kultur angestrebt wird.

Im Rahmen dessen ist es von großer Bedeutung, dass den Managern und „Change Agents“ alle nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ein klarer Prozess, wie mit den Ergebnissen der Befragung gearbeitet wird, sowie Schulungen und Coachings sind von grundlegender Bedeutung. Nur eine überzeugte und sichere Führungskraft steht hinter den Veränderungen und kann diese im weiteren Verlauf auch vermitteln.

Nur wer kommuniziert kommt zum Ziel!

Kommen wir zum wichtigsten Schritt des Follow-Up-Prozesses: Kommunikation. Denn was bringen die prägnantesten Befragungsergebnisse, besten Strategien und die ambitioniertesten Führungskräfte, wenn niemand etwas davon erfährt? Mit einer Mitarbeiterbefragung entsteht außerdem eine Erwartungshaltung in der Belegschaft, diese Ergebnisse auch zu kommunizieren. Diese nicht zu kommunizieren, aus Angst, die sprichwörtliche „Büchse der Pandora“ zu öffnen geht deshalb oft nach hinten los. Doch ein kurzer Intranet Beitrag reicht nicht aus: Es braucht eine breit gefächerte Auswahl an Kommunikationskanälen, um tatsächlich alle Mitarbeitenden zu erreichen. Doch nicht nur der Kanal an sich ist wichtig; auch wie und durch wen die Informationen vermittelt werden, kann einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Mitarbeitenden haben.

Mitarbeitende zu Change-Agents der Kulturentwicklung machen.

Kulturveränderungen gelingen nicht, wenn diese allein von Führungskräften gewissermaßen im „stillen Kämmerlein“ erdacht und dann implementiert werden. Vielmehr sind Kulturveränderungen eine gemeinsame Anstrengung von Führung und Mitarbeitenden. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Veränderungen kommt es im weiteren Verlauf darauf an, die Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Maßnahmen aktiv einzubinden. Auch in diesem Punkt bestehen durch eine Mitarbeiterbefragung Erwartungen: Hat der Follow-Up-Prozess erst begonnen, ist es von hoher Wichtigkeit, dass dieser auch durchgeführt und umgesetzt wird.

Einsteigen in einen kontinuierlichen Kulturverbesserungsprozess.

Kulturveränderungen sind kein „Sprintprojekt”, sondern brauchen Zeit. Dabei ist es durchaus in Ordnung, zunächst auf Maßnahmen zu setzen, mit denen Quick-Wins erzielt werden können. Genauso wichtig: Feiern Sie erfolgreich umgesetzte Change-Prozesse und Strategien! Damit wird den Mitarbeitenden aufgezeigt, was als Gemeinschaft vollbracht werden kann. Und es fördert den stetigen Dialog über die Kultur im Unternehmen. Außerdem ist eine regelmäßige und gezielte Evaluation und Weiterentwicklung der Maßnahmen unabdingbar. Auch hier kommt die Mitarbeiterbefragung ins Spiel: Sie ist – regelmäßig durchgeführt – eine der wichtigsten Elemente zur Erfolgskontrolle.

Welchen Nutzen hat eine mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur?

Durch einen wirksamen Folgeprozess, an dem die Mitarbeitenden partizipieren können, steigert sich das Wohlbefinden und das Wertschätzungsgefühl. Das Gefühl, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, stellt sich ein und fördert die Zusammenarbeit innerhalb der Teams, zwischen den Mitarbeitenden und auch zwischen den Hierarchieebenen. Entsprechende Verbesserungen schlagen sich auch in personal- bzw. betriebswirtschaftlichen Kennziffern wie Krankenstand, Fluktuation oder Innovationsfähigkeit nieder.

Dies stellen wir unter anderem bei Mehrfachteilnehmern an unseren Beste Arbeitgeber Wettbewerben fest. Diese erzielen durch kontinuierliche Arbeit an ihrer Unternehmenskultur stetig hohe Zustimmungsquoten in der Mitarbeiterbefragung. Ein besonderes Engagement, welches besonders zu würdigen ist: zahlreiche Organisationen können jedes Jahr einen Trust Champions Award entgegennehmen. Diese belohnt eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ in mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren.

Viele Unternehmen gehen damit als positives Beispiel voran, indem sie Befragungen in einen wirksamen Organisations- und Kulturentwicklungsprozess einbinden, um echtes Change-Management bewirken zu können. Durch das Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten und einer gut durchdachten und strukturierten Strategie, können die erfassten Informationen genutzt werden, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Am Ende, zahlt sich dies auch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien aus. Und es ist Voraussetzung für den langfristigen Erfolg von Unternehmen in Zeiten, in denen nichts beständiger ist als der Wandel – Quelle.

Aus Sicht der Wähler nach den Bundestagswahlen – Mehrheit für moderate Veränderungen nach Bundestagswahl.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Wunsch nach umfassenden Veränderungen ist bei den Deutschen nicht besonders stark ausgeprägt. Eine Mehrheit von 57 Prozent will nach der Bundestagswahl nur einige Kurskorrekturen (-11 im Vgl. zu 2017), ein Drittel der Deutschen einen grundlegenden Wandel (34 Prozent, +15 zu 2017), ist das Ergebnis einer Infratest-Umfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“.

Dass im Wesentlichen alles so bleiben sollte wie es ist, finden demnach sieben Prozent der Befragten. Für eine eher moderate Veränderung sprechen sich vor allem überdurchschnittlich viele Anhänger der FDP aus: 75 Prozent. Auch bei den Anhängern der Union (70 Prozent) und denen der SPD (70 Prozent) werden einige Kurskorrekturen favorisiert. Bei den Anhängern der Grünen zeigt sich ein geteiltes Bild: Gut die Hälfte (51 Prozent) wünscht sich einige Kurskorrekturen – 46 Prozent wünschen sich derweil einen grundlegenden Wandel.

Der Wunsch nach einem grundlegenden Wandel ist bei den Anhängern der Linken (53 Prozent) und der AfD (58 Prozent) noch ausgeprägter. Danach gefragt, welche Partei die nächste Bundesregierung anführen soll, geben nach wie vor 39 Prozent der Befragten an, eine unionsgeführte Bundesregierung zu bevorzugen (unverändert im Vgl. zum „Deutschlandtrend“ vom 25. Juni). 20 Prozent (+4) wünschen sich ein Kabinett, das von den Sozialdemokraten angeführt wird, 19 Prozent (+3) würden aktuell die erste grüngeführte Bundesregierung favorisieren. 22 Prozent (-7) der Befragten machten dazu keine Angaben.

Könnten die Deutschen ihren Kanzler oder ihre Kanzlerin direkt wählen, lägen Armin Laschet (Union) und Olaf Scholz (SPD) fast gleichauf: 28 Prozent würden dem amtierenden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Laschet (-1) ihre Stimme geben, 29 Prozent dem Sozialdemokraten Scholz (+3 im Vgl. zum Vormonat), Für Annalena Baerbock (Grüne) würden sich 18 Prozent (+2) bei einer Direktwahl entscheiden. Ein Viertel der Wahlberechtigten geben an, nicht zu wissen, wem sie ihre Stimme geben würden oder machen keine Angaben. Für die Erhebung befragte Infratest insgesamt 1.317 Personen vom 28. bis 30. Juni 2021 – Quelle.

Aus Sicht der Corona-Pandemie:

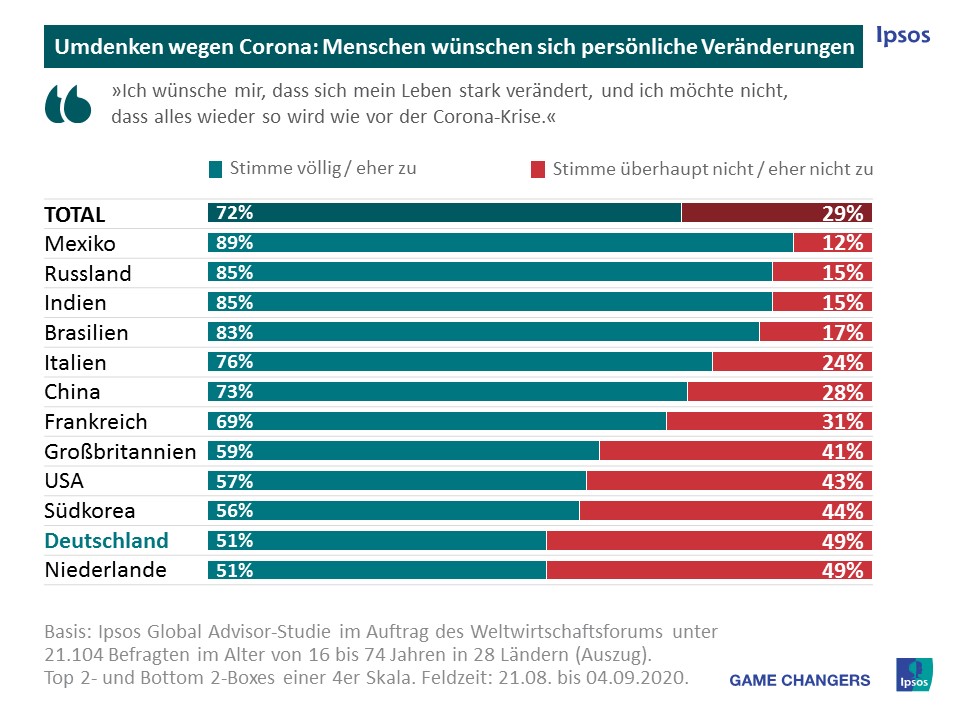

Umdenken wegen Corona: Jeder Zweite wünscht sich persönliche Veränderungen.

Das zeigt eine aktuelle Ipsos-Umfrage im Auftrag des Weltwirtschaftsforums. So wünscht sich jeder zweite Deutsche (51 %), dass sich das eigene Leben signifikant verändert und möchte nicht, dass alles wieder so wird wie vor der Pandemie. Die andere Hälfte (49 %) erhofft sich dagegen, schnellstmöglich wieder zum Vor-Corona-Zustand zurückkehren zu können.

Veränderungsscheue Deutsche

Im weltweiten Vergleich äußern sich die Deutschen damit vergleichsweise konservativ. In keinem anderen Land ist der Wunsch nach einer Rückkehr zur alten Normalität größer als in der Bundesrepublik, lediglich in den Niederlanden (49 %), Südkorea (44 %) und den USA (43 %) sehnen sich ähnlich viele Bürger danach, dass ihr Leben einfach wieder so wird, wie es vorher war. In vielen anderen Nationen stehen die Menschen persönlichen Veränderungen deutlich aufgeschlossener gegenüber, insbesondere in lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko (89 %), Kolumbien (88 %) oder Peru (86 %). Aber auch in anderen stark vom Coronavirus betroffenen Nationen wie Russland, Indien (je 85 %) oder Italien (76 %) zieht es eine klare Mehrheit der Befragten vor, ihr Leben deutlich zu wandeln, anstatt zum Status quo ante zurückzukehren.

Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft ist groß!

Gefragt nach ihrem Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel, ist die Meinung der Befragten ziemlich eindeutig. Weltweit stimmen fast neun von zehn Befragten (86 %) darin überein, dass sich die Welt nach Bewältigung der Pandemie stark verändern und nachhaltiger und gerechter werden sollte. Nur jeder Siebte (14 %) ist anderer Meinung und wünscht sich, dass alles wieder so wird wie vor der Corona-Krise.

In Russland und Kolumbien (je 94 %) ist der Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel am stärksten ausgeprägt, dicht gefolgt von Chile, Mexiko und Peru (je 93 %). Auch in Deutschland fordern mehr als drei von vier Befragten (78 %), dass die Welt im ›New Normal‹ nach Corona gerechter und nachhaltiger sein sollte als bisher, nur 22 Prozent der Deutschen sehen das nicht so. Damit gehört die Bundesrepublik neben den USA (21 %) und Südkorea (27 %) allerdings erneut zu den Ländern, in denen die Sehnsucht der Bürger nach einer Rückkehr zum Vor-Corona-Zustand besonders groß ist.

Dr. Robert Grimm, Leiter der Ipsos Sozial- und Politikforschung, wertet die Studienergebnisse als Indiz für eine wachsende Polarisierung in den Wohlstandsgesellschaften: »Vor allem Menschen aus Ländern mit großem sozialem Gefälle, die von der Corona-Krise stark getroffen wurden, wünschen sich mehr globale Gerechtigkeit und Veränderungen für das eigene Leben. Anders ist die Situation der Wohlstandsgesellschaften, in denen Corona die Menschen in zwei Lager polarisiert: Jene, die sich nach alten Gewohnheiten sehnen und diejenigen, die in der COVID-19-Pandemie auch eine Chance für gesellschaftliche Entwicklung und mehr Gerechtigkeit sehen. Gefährlich wird es, wenn diese Gegensätze politisch instrumentalisiert werden und sich Einstellungen zum Coronavirus zunehmend mit ideologischen Positionen vermischen. Besonders deutlich wird das momentan im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, aber auch in Deutschland fängt der politische Konsens zunehmend an zu bröckeln.«

Methode:

Die Ergebnisse stammen aus der Ipsos Global Advisor-Studie »How Much Is the World Yearning for Change After the COVID-19 Crisis?«, die zwischen dem 21. August und dem 04. September 2020 im Auftrag des Weltwirtschaftsforums durchgeführt wurde. Bei der Online-Befragung wurden weltweit insgesamt 21.104 Personen in 28 Ländern interviewt. In Kanada, Malaysia, Südafrika, der Türkei und den USA waren die Befragten zwischen 18 und 64 Jahre alt, in allen anderen untersuchten Ländern zwischen 16 und 64 Jahren.

In Australien, Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und den USA wurden jeweils etwa 1000 Personen befragt. In Argentinien, Chile, Indien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, der Niederlande, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Südafrika, Südkorea, der Türkei und Ungarn umfasste die Stichprobe etwa 500+ Personen.

In 16 der insgesamt 28 untersuchten Nationen können die Stichproben als repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung unter 75 Jahren angesehen werden: Argentinien, Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, Schweden, Spanien, Südkorea, Ungarn und USA. Die Stichprobe in Brasilien, Chile, China, Indien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Peru, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und der Türkei ist städtischer, gebildeter und/oder wohlhabender als die Allgemeinbevölkerung und sollte so betrachtet werden, dass sie die Ansichten der stärker „vernetzten“ Bevölkerungsgruppe widerspiegelt.

Die Daten werden so gewichtet, dass die Stichprobenzusammensetzung jedes Marktes das demografische Profil der erwachsenen Bevölkerung gemäß den neuesten Volkszählungsdaten am besten widerspiegelt. Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an Rundungen durch die computerbasierte Zählung, erlaubte Mehrfachnennungen oder dem Ausschluss von „weiß nicht/keine Angabe“ Nennungen.

Aus Sicht von Statista:

1 Comment

Change