NEU am 17. Okt. 2022:

Für eine ökologische Zivilisation – warum wir die ökonomischen Gewissheiten der Industrialisierung und ihrer Massenkultur aufgeben müssen

In den Debatten um Klimawandel, Umweltschutz und Ressourcen bleibt meist unbeachtet, dass das Ökosystem der Erde endlich ist. Oberste Priorität muss ein Stopp des Bevölkerungswachstums haben. Aber was leicht gesagt ist, ist schwergetan – NZZ.

Motivation und Einführung

Am Anfang war das Staunen – Die Antike

Glaube und Wissen – Das Mittelalter

Wissen ist Macht – Die Neuzeit

Irrtum und Voraussicht – Die letzten zweihundert Jahre

Ein Fazit – Oder: Alles zurück zum Anfang?

Für eine ökologische Zivilisation – warum wir die ökonomischen Gewissheiten der Industrialisierung und ihrer Massenkultur aufgeben müssen!?

In den Debatten um Klimawandel, Umweltschutz und Ressourcen bleibt meist unbeachtet, dass das Ökosystem der Erde endlich ist. Oberste Priorität muss ein Stopp des Bevölkerungswachstums haben. Aber was leicht gesagt ist, ist schwergetan.

Bis zum Beginn der Neuzeit lebten nie mehr als 500 Millionen Menschen auf der Erde. Das Römische Reich zählte zur Zeit seiner größten Ausdehnung ungefähr 70 Millionen Einwohner. Ähnlich viele Menschen lebten im chinesischen Reich. Auch wenn die Zahl der Menschen stets starken Schwankungen unterlag, bedingt durch Seuchen und Kriege, ist die Weltbevölkerung über viele Jahrhunderte stabil geblieben. Seit dem 18. Jahrhundert steigt sie dagegen stetig an. Im 20. Jahrhundert hat sie sich mehr als verdreifacht. Heute stellt die Volksrepublik China mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde dar. Im Jahr 2018 summierte sich die Zahl der Menschen auf knapp 8 Milliarden. Obwohl sich das Wachstum in den letzten Jahrzehnten verlangsamt hat, werden es im Jahr 2050 voraussichtlich 10 Milliarden sein.

Seit der Neuzeit breiten sich die Menschen unablässig über die gesamte Erde aus. Mit dem demografischen Wachstum steigt auch die Zahl der Nutztiere und der Nutzpflanzen. Andere Tiere und Pflanzen werden aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt. Ein immer dichter werdendes Netz aus Ansiedlungen, Verkehrswegen und technischen Leitungen überzieht die Oberfläche der Erde. Selbst die Zusammensetzung der Atmosphäre hat sich gefährlich verändert.

Konflikt und Katastrophe.

Bereits in den frühen Debatten zur zunehmenden Anzahl Menschen stellte sich daher die Frage nach einer natürlichen Obergrenze. Die Verdichtung des Lebens wurde nicht nur als Bedrohung der sozialen Ordnung empfunden. Auch die Überlastung der Erde rückte früh ins Zentrum der politischen Sorge. Mehr Menschen benötigen mehr Raum und verbrauchen mehr Ressourcen. Angesichts der begrenzten Erde führt das zwangsläufig zu Konflikten und letztlich zu einer Katastrophe. Schon früh bildete sich ein ökologisches Bewusstsein dafür, dass es keine natürliche Garantie für den Platz des Menschen auf der Erde gibt und dass dessen unbändiger Vermehrung das Potenzial einer Selbstauslöschung innewohnt.

Eine ökologische Zivilisation muss lernen, ihre eigene Ausbreitung zu begrenzen und anderen Erdbewohnern den nötigen Raum zu lassen.

Im 19. Jahrhundert erschienen die enormen demografischen Schübe auf dem europäischen Kontinent als ein dialektischer Fluch des Fortschritts. Einerseits war die Verringerung der Kindersterblichkeit ein grosser Erfolg medizinischer und hygienischer Verbesserungen. Die sichtbare Zunahme der Menschen galt als gelungene Selbstbehauptung in einem Kosmos, dem jeder Zugewinn an Lebensqualität mit großen Mühen abgetrotzt werden musste.

Die Verdichtung des Lebens in den neuen Metropolen wurde als Garant einer dauerhaften Erfindungskraft angesehen. Wo derart viele Menschen zusammenlebten, musste der menschliche Genius erfolgreich sein. Grosse Staaten bildeten sich, Volksarmeen wurden aufgestellt und Arbeiterheere formiert. Es entstanden die Massengesellschaft und der Massenkonsum. Der grosse männliche Mensch der Neuzeit, der sich und seine schöpferischen Fähigkeiten ins Zentrum des Universums gestellt hatte, ist vielleicht nirgendwo so klar zum Ausdruck gekommen wie in der ungeheuren Zahl seiner modernen Nachkommen.

Andererseits wurden auch schnell die dramatischen Folgen eines starken demografischen Wachstums deutlich. Es kam zu periodisch wiederkehrenden Hungersnöten. Grosse Teile der Bevölkerung verarmten. Nicht wenige waren gezwungen, ihr Land für immer zu verlassen. Die wirtschaftliche Dynamik, die ohne das demografische Wachstum nicht möglich gewesen wäre, kam letztlich nur wenigen zugute. Das Jahrhundert des Fortschritts entpuppte sich bald als Epoche einer tiefgreifenden Verelendung. Die Verbesserung der sozialen Verhältnisse, die das Überleben der vielen erst ermöglicht hatte, wurde von ebendiesen vielen zugleich wieder zunichtegemacht. Viele besaßen nichts außer ihrer Arbeitskraft, die sie für einen geringen Lohn verkaufen mussten. Da das Geheimnis des neuen industriellen Wohlstands in dem stetigen Überschuss an Arbeitskräften bestand, konnte der so produzierte Reichtum niemals für alle ausreichend sein. Unter diesen Umständen brachte die Beseitigung des Elends nur neues Elend hervor.

Boom und Stagnation.

Heute ist der demografische Imperativ längst globalisiert. Wie im 19. Jahrhundert entstehen die Fabriken meist dort, wo es überschüssige und leicht verfügbare Arbeitskräfte gibt. In Ländern mit einer stark wachsenden Bevölkerung wird auch ein entsprechend hohes Wirtschaftswachstum erwartet. Wo die Bevölkerung jedoch stagniert oder sogar schrumpft, droht mit der Überalterung dagegen eine wirtschaftliche Stagnation oder sogar Schrumpfung, die nur durch die Einwanderung von neuen Arbeitskräften verhindert werden kann.,

Weiterlesen im NZZ!

Die Gesamtheit strebt kein thermisches Gleichgewicht an!

Im 2. thermodynamischen Hauptsatz gibt es eine Ausnahme. Das kann man in einem Labor jederzeit und sooft man will nachvollziehen. Mit einfachen Worten ausgedrückt: Diese unsere Welt kann niemals untergehen! Nichts kann fehlerfrei sein!

Vereinfachte Symbolik:

Du gräbst in einem Schneefeld ein Loch und mit dem Schnee baust du einen Schneemann. Der Schneemann freut sich, dass er in einem fehlerfreien Schneefeld steht. Doch dann sieht er das Loch. Um sich eine perfekte Welt zu schaffen, beginnt er, das Loch zu reparieren. Da der Schneemann selbst das Material ist, das er benötigt, um den Fehler im Schneefeld zu beheben, fängt er an, sich zu zerstören.

Mit dem Drang zur Perfektion kam das Leid in seine Welt!

Ursache und Wirkung

Der weitere Verlauf ist dann nur mehr ein Symptom:

Bevor sich der Schneemann zerstört hat, wird er noch, um seine Art zu erhalten, mehrere Löcher graben und kleine Schneemänner bauen. Wenn diese dann erwachsen sind, freuen sie sich, dass sie in einem fehlerfreien Schneefeld stehen, doch dann sehen sie die Löcher. Um sich eine perfekte Welt zu schaffen, beginnen sie, die Löcher zu reparieren.

Nicht alle Schneemänner werden sich selbst zerstören. Manche werden andere Schneemänner angreifen, um an den Schnee zu kommen, den sie benötigen, um sich ihre Welt zu perfektionieren, diese werden sich verteidigen, organisieren, bewaffnen und in den Krieg ziehen.

Viele Schneemänner werden dadurch sterben, sie werden Religionen gründen und den Krieg heiligen um ihre Toten zu rechtfertigen, und dieser Ablauf von Ereignissen verwandelt das Schneefeld in ein Chaos (bis auf eine Ausnahme).

Und das alles nur deswegen, weil der erste Schneemann das Schneefeld so fehlerfrei haben wollte, wie es sein würde, wenn er nicht da wäre,

und in der Folge das Perfektionieren zum Lebensinhalt wurde.

Das dauert so lange, bis der erste Schneemann erkennt, dass nichts fehlerfrei sein kann. Wie sich später herausstellen wird, steht die Abnahme der Ordnung des Schneefeldes im dualen Gegensatz zur Zunahme der Ordnung im Bewusstsein des Schneemannes. Vereinfacht gesagt: Je mehr das Chaos im Schneefeld zunimmt, desto mehr wird dem Schneemann bewusst, das er den ursprünglichen Fehler nicht beheben kann. Aber mehr dazu später. Dieses System zieht sich durch alle Bereiche unseres Vorhandenseins wie ein roter Faden. Diese symbolische Geschichte vom Schneefeld mit seinem Fehler symbolisiert ein in sich wiederkehrendes System (Zunahme der Entropie durch Beheben von Fehlern, Abnahme der Entropie im Bewusstsein des Schneemannes.) Im weiteren Verlauf des Textes erkennt man, dass die Handlungsweise des Schneemannes universell symbolisiert ist und durch alles ersetzt werden kann, z.B.: Politik, Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Medizin, Psychologie, Sport, Biologie, Finanzwesen usw. und natürlich auch, wie sich am Ende zeigt, durch das Wort „Evolution“.

Aus Sicht von Antonio Gramsci:

Antonio Gramsci wurde 8. November 1926 verhaftet und schließlich wegen Hochverrats zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Die politische Niederlage der italienischen Arbeiterbewegung hatte sich zur persönlichen Tragödie einer ihrer herausragenden Protagonisten ausgeweitet. Antonio Gramsci sollte seine Freiheit nicht wieder erlangen. Den Rest seines Lebens verbrachte er im Kerker, am 27. April 1937 starb er im Alter von 46 Jahren.

Während des Prozesses gegen Gramsci sprach der faschistische Staatsanwalt den Zweck der Inhaftierung deutlich aus: »Wir müssen für zwanzig Jahre verhindern, dass dieses Hirn funktioniert!« Doch er erreichte das Gegenteil. Dass heute, mehr als 75 Jahre nach seinem Tod, immer wieder auf Gramsci in politischen Debatten, in Bewegungen, Gewerkschaften und Universitäten Bezug genommen wird, dass seine Theorien diskutiert und seine Perspektiven weiterentwickelt werden, wurde paradoxerweise erst durch die Tragödie seiner letzten Lebensdekade ermöglicht. Er widersetzte sich der privaten und politischen Isolation der Gefangenschaft und beschloss, die Haftzeit für eingehende theoretische Reflexionen seiner politischen Erfahrungen zu nutzen. Er begann, Notizbücher mit Forschungsnotizen zu füllen, die sich mit unterschiedlichsten Themen befassten: Mehr oder weniger kurze Paragraphen zu Geschichte, Kultur, Politik, Philosophie und Ökonomie, vage geordnet nach übergeordneten Forschungsfragen, knapp 3000 handschriftliche Seiten verteilt auf 32 Hefte.

Die Notizen, die in dieser Form nie zur Veröffentlichung vorgesehen waren und unter außergewöhnlichen Bedingungen entstanden – Gramsci hatte keinen Zugriff auf wichtige Literatur, musste häufig Texte aus dem Gedächtnis zitieren und nicht zuletzt seine Sprache so wählen, dass der Gefängniszensor nicht misstrauisch wurde – sind das, was wir heute als Gramscis »Hauptwerk« ansehen. Nach seinem Tod wurden sie nach und nach publiziert, erst in Auswahlbänden, später als Gesamtausgabe. Seit 2002 existieren die »Gefängnishefte« auch komplett auf Deutsch. Ein wahrer Schatz an lebendiger marxistischer Analyse und Theoriebildung, den viele Generationen von linken Aktivisten und Theoretikern aufs Neue entdecken konnten.

Lebendige marxistische Analyse

Eine, ja vielleicht die Leitfrage der Gefängnishefte kann als Fortführung jener Reflexionen betrachtet werden, die Gramsci nach der gescheiterten Rätebewegung von Turin angestellt hatte: Wie können wir die unwahrscheinliche Stabilität der kapitalistischen Ordnung verstehen? Wie werden kapitalistische Verhältnisse über Kämpfe, Krisen und revolutionäre Aufstände hinweg reproduziert?

Gramsci betont dazu in den Gefängnisheften, dass die Herrschenden in modernen kapitalistischen Gesellschaften nicht nur durch Gewalt und Repression herrschen, sondern wesentliche Teile der Gesellschaft führen: Sie integrieren die Beherrschten in ihre »Hegemonie«. Hegemonie – dieser Begriff ist der Dreh- und Angelpunkt von Gramscis politischer Theorie. »Die normale Ausübung von Hegemonie«, schreibt er, »zeichnet sich durch die Kombination von Zwang und Konsens aus, die sich in verschiedener Weise die Waage halten, ohne dass der Zwang zu sehr über den Konsens überwiegt«. Die Macht des Kapitals wird also politisch so organisiert, dass die Einbindung wesentlicher Teile der untergeordneten sozialen Gruppen – Gramsci nennt sie die »Subalternen« – gewährleistet wird.

Zwischen Zwang und Konsens, die Lücke.

Wie wird nun diese Balance aus »Zwang und Konsens« organisiert? Gramsci verweist in den Gefängnisheften auf drei Ebenen. Erstens versuchen soziale Gruppen, ihre Partikularinteressen als Interessen der Allgemeinheit zu formulieren. Wenn etwa Prinzipien der Konkurrenz, des Profitstrebens und des Wettbewerbs von breiten Teilen der Gesellschaft in das alltägliche Selbst- und Weltverständnis aufgenommen und Teil des »Alltagsverstands« werden, ist dies ein entscheidender Aspekt der Hegemonie, der als Universalisierung bezeichnet werden kann. Zweitens muss die führende Klasse ihre ureigensten, »ökonomisch-korporativen« Interessen teilweise überwinden und den Subalternen – Arbeitern und Bauern – materielle Zugeständnisse machen. Diese Ebene der Kompromisse kann ebenso in den unterschiedlichen Phasen kapitalistischer Entwicklung analysiert werden – etwa im »fordistischen« Nachkriegseuropa, als Kompromisse über Lohnpolitik, Einbindung von Gewerkschaften oder wohlfahrtstaatliche Infrastruktur organisiert wurden. Schließlich muss dieser Zusammenhang von diskursiver Universalisierung und materiellen Kompromissen staatlich, also auf politisch-institutioneller Ebene abgesichert werden.

Gramsci argumentierte, dass wir den Staat nicht entlang formal-rechtlicher Grenzen verstehen sollten. Wenn der moderne, bürgerliche Staat das Terrain ist, auf dem das Kapital seine Herrschaft als Hegemonie organisiert, dann müssen in der Analyse auch jene Orte und Institutionen zum Staat gerechnet werden, die gemeinhin als »privat« gelten. Zu diesem »privaten Hegemonieapparat« zählt er etwa »die Bibliotheken, die Schulen, die Zirkel und Clubs unterschiedlicher Art, bis hin zur Architektur, zur Anlage der Straßen und zu den Namen derselben«. Gramsci verwendet für den Zusammenhang von Staat im engeren Sinn (den er »politische Gesellschaft« nennt) und Staat in diesem »erweiterten« Sinn (den er »Zivilgesellschaft« nennt) den Ausdruck »integraler Staat«. Die Zivilgesellschaft ist in diesem Sinne kein positives Korrektiv zu Staat und Markt, wie das in vielen Debatten heute angenommen wird, sondern ein Kampfplatz um Hegemonie.

Auf diesen drei Ebenen – Universalisierung, Kompromissbildung und politische Institutionalisierung – wird also nach Gramsci Hegemonie organisiert. Das bedeutet nicht, dass Zwang und Repression im Kapitalismus keine Rolle spielen würden. Polizei und Militär, Gefängnisse und Psychiatrien, Drill in Schulen und Jobcentern und nicht zuletzt der »Stumme Zwang der Verhältnisse«, der die Mehrheit der Menschen zwingt, ihre Arbeitskraft »wie die eigne Haut« zu Markte zu tragen (Marx) – all diese Zwangsverhältnisse sind nur allzu real und aktuell. Sie müssen aber, argumentiert Gramsci, selbst hegemonial abgesichert werden. Die Gewalt der Grenzwachen, Polizisten und Aufseher ist auf gesellschaftlichen Konsens angewiesen. Und dieser kann brüchig werden, wie etwa in erfolgreichen Kampagnen des zivilen Ungehorsams oder wenn es gelingt, bestimmte, lange etablierte Formen patriarchaler Gewalt zu skandalisieren.

Gramscis »organischer Intellektueller«, schließt fast die Lücke.

Diese kurzen Schlaglichter der Theorie der Hegemonie lassen erahnen, weshalb es auch heute noch sinnvoll und produktiv sein kann, sich mit Gramscis Werk zu beschäftigen. Ein Aspekt soll jedoch noch besonders hervorgehoben werden. Er betrifft die Frage, wer denn eigentlich den Konsens der Subalternen herstellt. Gramsci bezeichnet diese Akteure als »organische Intellektuelle«. »Intellektuell« meint in diesem Zusammenhang nicht, dass diese Akteure besonders klug oder belesen wären, sondern dass sie »organisierende Funktionen in weitem Sinne sowohl auf dem Gebiet der Produktion als auch auf dem der Kultur und auf politisch-administrativem Gebiet« ausüben. Abteilungsleiterinnen und Ingenieure, Lehrer, Journalistinnen, Werbetexter oder wer sonst »was mit Medien« macht, organisieren bewusst oder unbewusst den Alltagsverstand, indem sie Weltauffassungen, Selbstverständnisse, Normen und Werte zivilgesellschaftlich ausarbeiten und durchsetzen.

Letztlich ist es aus Gramscis Perspektive das übergeordnete Ziel, die Hegemonie einer sozialistischen Perspektive zu organisieren. Dafür ist es notwendig, eigene organische Intellektuelle hervorzubringen. Für die politische Strategie der Linken bedeutet das, dass es nicht ausreicht, für Demonstrationen und Besetzungen zu mobilisieren oder Streiks zu organisieren. Diese Elemente politischer Strategie müssen durch langfristige Bemühungen ergänzt werden, die auf die Alltagspraxen, gesellschaftlich verbreitete Selbst- und Weltverständnisse, kurz: auf den Alltagsverstand abzielen. Gramsci verwendete für diese Aspekte die Metaphern »Bewegungskrieg« und »Stellungskrieg« – ohne die langfristige Organisierung von letzterem kann ersterer nie über punktuelle Teilerfolge hinaus gelangen, kann wahre Emanzipation nicht gelingen.

Die Herausforderung ist, dass sich das Kapital die eigenen Intellektuellen quasi nebenher selbst schafft. Die Subalternen dagegen, betont Gramsci, müssen ihre eigenen Intellektuellen, ihre Aktivisten und Theoretiker, bewusst selbst hervorbringen. Ihre Aufgabe ist es, gegen Passivität und Unterordnung zu agitieren und möglichst viele Menschen zu befähigen, gemeinsam in die Geschichte einzugreifen. Der Hass des jungen Gramsci auf die Gleichgültigen wird so in den Gefängnisheften zur Erkenntnis geformt, dass die Überwindung der Gleichgültigkeit nur kollektiv organisiert werden kann. Der Anspruch jedes sozialistischen Projekts, das diesen Namen verdient, müsse es sein, die »Regierten von den Regierenden intellektuell unabhängig zu machen«. Dafür, so Gramsci, gilt es, sich politisch zu organisieren.

Im Prinzip ist es der Balance-Akt zwischen den Keyanern – der Neoklassik – des Neoliberalismus, die wenn einseitig automatisch Lücken reißen, die nur ein Zusammenbruch schließt.

Wird fortgesetzt!

Motivation und Einführung

Wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftstheorie stoßen bei Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zu Beginn des Studiums immer wieder auf Unverständnis und Desinteresse. Zu Unrecht allerdings, denn die Wissenschaftstheorie ist auch die Geschichte der Einzeldisziplinen. Heutige Lehrinhalte haben sich meist über viele Jahrhunderte entwickelt und spiegeln somit den Weg, den die Erkenntnis genommen hat, wider.

Geschichte der Wissenschaft kann hier durchaus im Sinne von Geschichte erzählen verstanden werden. Moderner würde man vielleicht sagen.

Eine Story erzählen.

So soll im Rahmen dieses Artikels die Story der Erkenntnis- und damit auch Wissenschaftstheorie erzählt werden. Dass es sich dabei nur um einen kleinen Ausschnitt handeln kann, versteht sich von selbst. Ein solcher Artikel über Wissenschaft kann somit nur ein unvollständiges Extrakt sein und beinhaltet eine Wertung, welche durch die exemplarisch ausgewählten Theorie-Richtungen zum Ausdruck kommt.

Angefangen vom unsäglichen Staunen der Antike und dem Versuch zu beschreiben, was das Auge erblickte oder was man glaubte vor dem geistigen Auge zu sehen.

Weiter über die Einflüsse von Kirche und Glauben auf die Inhalte der Erkenntnis oder zumindest dessen, was als Erkenntnis zugelassen wurde. Dann das Aufflammen der Neugierde im Verständnis der Gier nach Neuem und der neuen Freiheit im Geiste bis hin zu der Erkenntnis, dass mehr als zweitausend Jahre des Forschens und Nachdenkens wieder zum Ausgang führen und zu der Einsicht, dass wir weniger wissen als wir glauben zu wissen. Letztendlich werden wir feststellen, dass die Geschichte der Wissenschaft auch und gerade die Geschichte der Philosophie und der Menschheit ist.

Dabei ist allerdings zu beachten:

- Wenn wir uns heute Problemstellungen nähern ist es für uns selbstverständlich, dass wir dies mit allen uns zur Verfügung stehenden Medien tun. Wir sind nicht nur im Informationszeitalter angekommen, sondern wir sind Teil seiner Entwicklung. Begriffe werden ‚gegoogelt’ und ‚Wikipedia’ erscheint uns als Datenbank unerschöpflichen Wissens. Das Selbstverständnis der Verfügbarkeit von Wissen ist aber ein Prozess, welcher die Menschheit in ihrer gesamten Entwicklung begleitet hat. Wissen in der heutigen Zeit ist ein quasi öffentliches Gut, dessen Macht man sich zueigen machen kann.

- Dieses Wissen nehmen wir bisweilen als gegeben hin. D.h., dass wir häufig nicht unsere eigenen Erfahrungen für den Erkenntnisgewinn nutzen, sondern uns auf Hörensagen verlassen und so anfällig für Meinungsmacher, Sophisten und Demagogen werden. 3 Wissenschaftlicher formuliert würden wir sagen, dass wir Sekundär-Quellen4 vertrauen. Gerade deswegen ist es wichtig, mit wissenschaftlicher Vorgehensweise vertraut zu werden.

- Francis Bacon formulierte dereinst trefflich, dass Wissen Macht sei. Und gerade hierin sind heute wie gestern Chance und Risiko zu sehen. Denn dem Nutzen der Informationsmedien, welche scheinbar unerschöpflich und nahezu kostenfrei sind, stehen auch Gefahren gegenüber: Information vermag zu manipulieren. Wenn wir Begriffe ‚googeln’, ist bereits das Ergebnis des Suchprozesses gefiltert. Wer kann da noch objektiv feststellen, ob die Erkenntnis der Internetrecherche umfassend und wahr ist? Und eine offene Plattform wie ‚Wikipedia’ kann auch von ihren Nutzern verändert werden und birgt die Gefahr der Manipulation in sich.

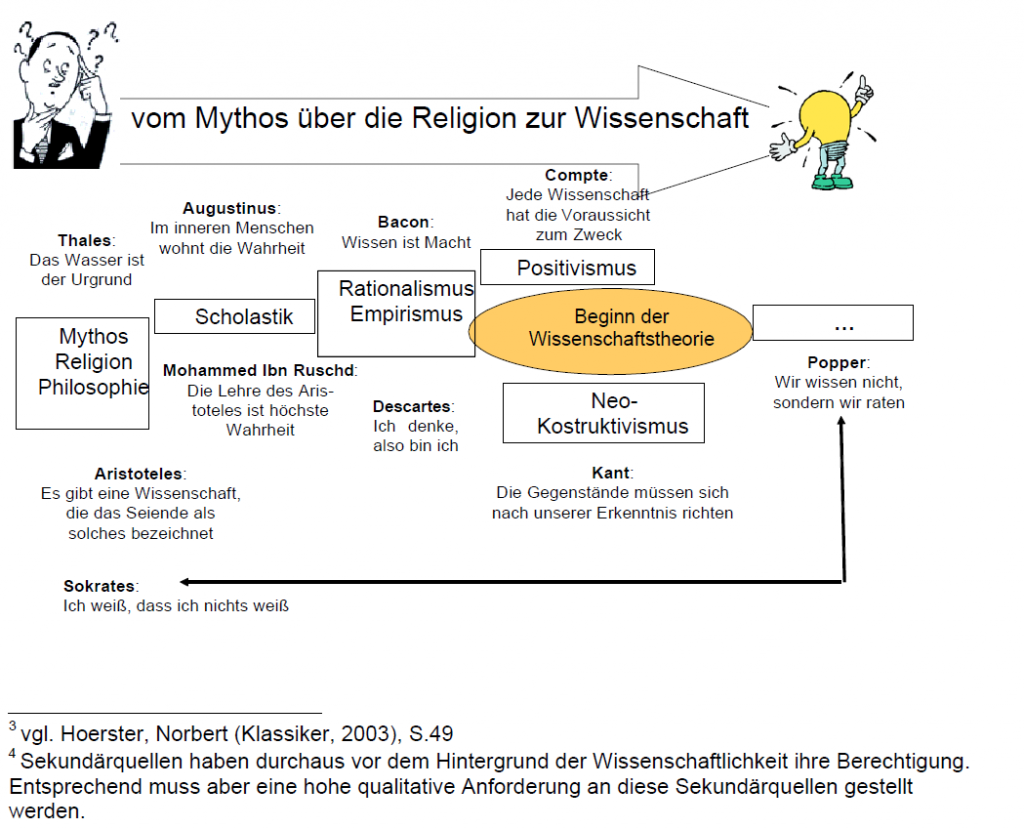

vom Mythos über die Religion zur Wissenschaft

Aus diesen Vorüberlegungen wird deutlich, dass wissenschaftliches Arbeiten gerade in Zeiten der Hyperinformation wichtig und notwendig ist. Wissenschaftliches Arbeiten stellt nämlich selbst einen strukturierten und formal definierten Prozess dar und vermag das Informationschaos zu ordnen. Damit sind wir auf dem Weg der Erkenntnis schon ein gutes Stück weiter. Wissenschaftlichkeit bedeutet nach heutigem Verständnis aber auch Überprüfbarkeit. – Und wer weiß, was Manipulation bedeutet und wie sie funktioniert, ist auf dem besten Wege, sich vor ihr zu schützen.

Am Anfang war das Staunen – Die Antike

Wenn ein Kind die Welt entdeckt, dann erfolgt dies ohne Scheuklappen und Vorurteile. Die Sinne sind aufnahmebereit und das unsägliche Staunen beginnt. Kinder sind die wahren Wissenschaftler und Philosophen, denn sie wollen hinter die Dinge blicken und saugen Wissen auf, wie ein Schwamm. Erkenntnis entsteht hierbei im wahrsten Wortsinne durch Erkennen (auch erfühlen, ertasten, erschmecken, erhören). Ein Kind staunt, grabscht, steckt in den Mund, riecht, hört und ‚begreift’ wahrlich seine Umwelt. Sinn macht, was die Sinne erfassen können und der noch junge wissenschaftliche Arbeiter setzt alle ihm zur Verfügung stehenden Forschungsinstrumente vorbehaltlos und konsequent ein. Das Kind philosophiert ohne dass es sich der Wissenschaft bewusst ist. Philosophieren als Grundlage der Wissenschaft ist also möglich, vielleicht sogar eine Voraussetzung derselben. Der Umkehrschluss gilt hingegen nicht.

Geschichtlich gesehen befindet sich der Mensch in diesem Entwicklungsstadium in der Vorantike / Antike. Die Beschreibung der Welt steht im Vordergrund und setzt sich fort im Versuch, eine Erklärung zu finden. Mythen und Legenden bildeten den Anfang, um die Lücken zu füllen, wenn die Erklärungsmuster nicht ausreichten.

Ähnlich verhielt es sich in der Zeit der Anfänge der Wissenschaft und Philosophie (ca. sechstes Jahrhundert vor Christus), als die sogenannten Vorsokratiker begannen über die Welt nachzudenken. Das bloße Beschreiben reichte aber schon bald nicht mehr aus, sondern das eine, verbindende Element der Welt rückte in den Mittelpunkt. Schon bald sollte es gefunden sein, als Thales im Wasser den Urgrund des Lebens zu entdecken glaubte.6

Aber die Entwicklung ging weiter. Pythagoras löste sich von dem einen Gegenstand (des Wassers) und suchte nach dem, was den Stoff gestaltet und im eigentlichen Sinne ordnet. Er kam zu der Erkenntnis, dass dies nur die Zahl sein könne. Die mathematische Zahl sah er als die Form des Kosmos an, die das unbegrenzte messbar macht. Die gesamte Welt wird als Harmonie und Zahl angesehen und die ordnende Kraft schien gefunden. Die Welt wird objektiv beschreibbar, sie kann exakt mathematisch quantifiziert werden. Mit Mathematik und Physik scheint der Eine komprimierte Darstellung der im folgenden Verlauf ausgewählten Philosophen findet sich etwa bei Spierling, Volker (Kleine Geschichte der Philosophie, 2007)

Ordnungsrahmen der Welt beschreibbar; warum die Natur aber der Mathematik und Physik folgt, ist dadurch aber nicht geklärt.

Erstaunlich und spannend zugleich ist jedoch, dass sich die Denker in den Anfängen der Philosophie und Wissenschaft nicht mit den beobachtbaren Dingen zufrieden geben. Erkenntnis scheint ganz offensichtlich von Erkennen im Sinne von, mit den Sinnen wahrnehmen, abgeleitet zu sein. Erkenntnis ist aber auch völlig losgelöst von Augen, Ohren, riechen, schmecken oder tasten möglich. Erkenntnis findet auch in der Vorstellungskraft und dem Logos statt. Nur so ist zu verstehen, dass wissenschaftstheoretisch das Seiende (z.B. durch Parmenides) auch ins Zentrum der Betrachtung rückte.8 – Das Seiende betrifft wiederum jeden selbst. Denn Erkenntnis ist nur dann möglich, wenn ich meiner selbst bewusst bin und dadurch überhaupt erst erkennen kann!

Aber zurück zur Erkenntnis im eigentlichen Sinne. Warum vermögen die Sinne nicht alleine zu Erkenntnis verhelfen? Hier gibt Platon die Antwort: Frei interpretiert kann man seine Ideenlehre etwa so übersetzen, dass das Auge uns auch fehlleiten kann und der Mensch nach dem Muster suchen müsse, um daraus Erkenntnis abzuleiten. Denn das Abbild, welches sich vor unserem Auge formt, wenn wir Dinge betrachten, ist eben nur ein Abbild und nicht die Sache selbst! – Mit dem Höhlengleichnis hat Platon seinen Ansatz eindrücklich erläutert:

Es sei angenommen, die Menschen sitzen mit dem Rücken vor einer Mauer. Hinter der Mauer brennt ein Feuer und zwischen Feuer und Mauer verläuft ein Weg. Wenn nun auf dem Weg ein Pferd entlang schreitet, sehen die Menschen den Schatten des Pferdes an der ihnen gegenüberliegenden Wand und schlussfolgern, dass sich hinter ihnen ein Pferd befindet. Würde auf dem Weg ein Elefant trotten, würde von den Menschen auch dieses Tier erkannt. Aber was erkennen die Menschen? Nur das Abbild. Und so geht es den Menschen in allen Dingen. Platon machte sich nun auf die Suche, warum der Mensch das Pferd oder den Elefanten erkennt. Selbst wenn wir das Pferd direkt betrachten würden wir, egal ob das Tier ein Rappe, ein Schimmel, ein Araber oder ein Haflinger ist, es als Tier der Gattung Pferd zuordnen. Es muss folglich das Wesen sein, welches uns zur Erkenntnis führt. Platon nannte es dann auch die Wesenheit, welche es zu erkennen gilt.

Also nicht das alleinige Abbild, sondern das Wesen führt uns zur Erkenntnis!

Aristoteles wird es später die Form nennen.

Gehen wir also auch sorgsam mit unseren Sinneswahrnehmungen um! Sie können, müssen uns aber nicht zu mehr Erkenntnis führen!

Jeder von uns kennt sicherlich die Widersprüche, die bei Zeugenaussagen festzustellen sind. Wir stellen uns hierzu vor, dass es an einer Kreuzung zu einem Auffahrunfall gekommen ist. Nichts Schlimmes, nur Blechschaden. Die hin zu geeilten Polizisten nehmen nun die Zeugenaussagen auf und müssen erkennen, dass sich diese widersprechen. Der eine Zeuge sieht den einen Wagen als Unfallverursacher, ein anderer Zeuge schwört genau das Gegenteil. Beide Zeugen waren aber zur gleichen Zeit am gleichen Ort und beide verfügen mit Ohren und Augen über gleiche Voraussetzungen. Wie sieht es jetzt mit der Erkenntnis aus? Die Polizisten müssen

Von der reinen Sinneserfahrung weg und hin zum Logos war auch der weitere Weg der Philosophie und Wissenschaft. Vorstellungsvermögen und in gewisser Weise Kreativität führen folglich auch zum Ziel. So ist etwa nicht minder revolutionär, dass die Wissenschaft der Antike bereits Atome als kleinste Bauteile der Welt vermutete Demokrit.

Und dies ohne Rasterelektronenmikroskop oder andere, für uns aus heutiger Sicht selbstverständliche Hilfsmittel der Wissenschaft.

Dass die Wissenschaft einen Zweck verfolgte, erscheint offensichtlich. Dieser Zweck allerdings wurde nicht ausschließlich im Erkennen und Beschreiben gesehen.

Vielmehr wurde Wissenschaft in Verbindung mit ethischen Überlegungen gebracht, da Wissen auch damals bereits als Mittel der Macht erkannt wurde. So etwa ist zu verstehen, dass Platon in der Wissenschaft nicht nur Erkenntnis und Wahrheit rühmte, sondern gleichermaßen auf der Suche nach dem Guten war.

Wissenschaftliches Arbeiten bedarf aber klarer Regeln. Dies setzte in konsequenter Art und Weise Aristoteles um, die Verwissenschaftlichung der Welt begann. Seine Lehre vom richtigen Denken (Logos), im Sinne von Form und Methode hat bis heute Bestand. Begriffe und Definitionen, Kategorien und Ordnungsmuster gehen auf seinen Wissenschaftsansatz zurück.

Letztendlich wurde die Basis für heutiges wissenschaftliches Arbeiten in der Antike gelegt. Methode und Vorgehensweise, Qualität und Quantität an Wissen führen uns aber auch vor Augen, dass je intensiver wir uns mit einzelnen Fragestellungen beschäftigen, wir doch immer an die Grenzen stoßen. Die Grenzen verschieben sich ständig, das Wissen wächst. Aber letztendlich bleiben die Grenzen dennoch bestehen. Der Masterplan – Quintessenz – ist bis heute nicht entschlüsselt, alles zu durchschauen und zu verstehen scheint unmöglich. Aber bereits diese Erkenntnis bringt uns weiter. Oder wie Sokrates es formulierte: Ich weiß, dass ich nichts weiß.

Glaube und Wissen – Das Mittelalter

Im Mittelalter erfährt die Wissenschaft eine christliche Prägung – Patristik und Scholastik.

So hat etwa der christliche Glaube das Weltbild und damit die Erkenntnis entscheidend beeinflusst. Damit können wir aus heutiger Sicht folgern, dass diese Art Wissenschaft nicht wertfrei sein kann!

Die Patristik, als Lehre der Kirchenväter, setzt sich kritisch mit den Ansätzen der Antike auseinander. Anfänglicher Ablehnung der Gedanken von Platon oder Aristoteles folgt, nachdem eine Vereinbarkeit mit christlichen Glaubensgrundsätzen

gelingt, Anerkennung und Verehrung. Aber auch die Weiterentwicklung mit religiösem Fundament wird vorangetrieben. Das Finden und Erkennen der Wahrheit sei, so Augustinus, mit reiner Vernunft nicht zu erlangen. Hierfür scheint die heilige Schrift und die Kirche unabdingbar. „Der Glaube geht voran, die Einsicht folgt nach.“

Diese strikte Verknüpfung von Glaube und Wissenschaft führt zu einer Einengung der Erkenntnis. Erkenntnis war weniger das vorherrschende Ziel dieser Form von Wissenschaft, sondern vielmehr der Weg zur Erlösung. Die Schöpfungsgeschichte etwa bildete lange die Basis für das herrschende Weltbild. Während in der Antike die Geschichte der Menschheit als wiederkehrender Kreislauf ohne Anfang und Ende verstanden wurde, diese Sichtweise herrschte beispielsweise auch in der vor Jahrtausenden sich gebildeten chinesischen Philosophie vor, durchbricht die christliche Schöpfungsgeschichte diese Sichtweise. Durch die göttliche Fügung ist ein klarer Anfang (Schöpfung) und ein definiertes Ende (jüngstes Gericht) vorgegeben. Wissen und Glauben führen aber bisweilen zu Widersprüchen.

In der Scholastik sollen Wissen und Glauben miteinander verbunden werden. Die Konsequenz dabei zeigt sich, indem Denk- und Theorie-Richtungen institutionalisiert werden. Waren während der Patristik ausschließlich Einzelpersonen prägend, bricht nun das Zeitalter der großen Schulen und später der Universitäten an. An diesen Universitäten (Bologna, Paris, Oxford) lehrten anfangs ausschließlich Kleriker, die kirchlichen Einrichtungen verfügten über ein Schrift- und Bildungsmonopol. Die geistige Beherrschung der Welt durch die christliche Kirche ward offensichtlich.

Aber auch das Mittelalter führte zu einer Weiterentwicklung der Wissenschaft. Form und Logik von Theorien rückten ins Zentrum der Forschung sowie die Forderung nach einer ‚Verschlankung’ der Theorien. Wilhelm von Ockham forderte etwa, dass Theorien sich auf wenige grundlegende Annahmen stützen sollten, um die Komplexität in Grenzen zu halten. Der Begriff des ‚Ockhamschen Rasiermessers’ geht auf diesen Denker zurück.19

Aus heutiger Sicht ist das Thema Forschung allgegenwärtig. Historisch betrachtet ist festzustellen, dass der Typus des Forschers im Mittelalter entstand.

Ausgehend von einer starken kirchlichen Reglementierung wurde das Bildungsmonopol des Klerus bald aufgebrochen. Der zunehmende Handel führte nicht nur zu einem Austausch realer, sondern auch geistiger Güter. Zunehmender Wohlstand der Städte und ein sich materiell wie auch intellektuell entwickelndes Bürgertum brachten die ersten Forscher nach heutigem Verständnis hervor. Und diese neuen Forscher gehörten nicht nur den durch den Klerus gegründeten Universitäten an.

Forschung entwickelte sich insbesondere in privaten Kreisen. Empirisches und systematisches Vorgehen legten den Grundstein für unsere heutige Forschung. Wissen und die Möglichkeit, Erkenntnis zu erlangen, stiegen sprunghaft an. Themen wie Philosophie, Moral, Physik, Chemie und Biologie wurden ebenso aufgegriffen, wie politische Fragestellungen.

Die Trennung zwischen Religion und Erkenntnistheorie wurde vollzogen.

Wissen ist Macht – Die Neuzeit

Mit dem Beginn der Neuzeit fand erneut eine Revolution in der Wissenschaft statt. Während das Mittelalter stark vom Wissensmonopol der Kirchen geprägt war und der Austausch wissenschaftlicher Ansätze und Theorien in dafür vorgesehenen Zirkeln erfolgte, sollte nun die Erfindung eines für uns heute selbstverständlichen Mediums zu einem echten Quantensprung für die wissenschaftlichen Disziplinen führen:

Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg um ca. 1450 eröffnete die wissenschaftliche Diskussion einem breiteren Publikum. Natürlich ist die Verbreitung wissenschaftlicher Sachverhalte weiterhin nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich, denn das Lesen war keine Fähigkeit der breiten Masse. Der Fortschritt hingegen war nicht weiter aufzuhalten und die Möglichkeit der Vervielfältigung jedweden Gedankenguts bildete hierfür die Grundlage.

Dem aufkeimenden Fortschrittsoptimismus wurden aber auch seine Gefahren entgegen gehalten. Nicht nur die Herrschaft über die Natur, sondern auch eine der Vernunft folgende, rechte Anwendung wurde gefordert. So war sich denn auch Bacon bewusst, dass Wissen Macht bedeute. Worin unterscheidet sich aber das Denken der Neuzeit von den Ansätzen aus der Antike und dem Mittelalter? Überlieferungen und Mythen, mit deren Hilfe Sachverhalte, die auf anderem Wege nicht erklärbar waren, gedeutet wurden, sollten überworfen werden. Weniger die reine scholastisch-aristotelische Lehre wurde weiter gepflegt als mehr die praktische Anwendbarkeit des Wissens rückten in den Vordergrund. Wissen sollte fortan nützlich angewendet werden können.

Das Denken im Mittelalter etwa kann aus heutiger Sicht als deduktiv beschrieben werden. D.h., dass aus bereits vorhandener Erkenntnis etwas abgeleitet werden soll. Wissenschaftliche Erklärung erfolgt vom Allgemeinen zum Besonderen. Die bedeutet aber auch unweigerlich, dass überlieferte und sich über die Zeit verfestigte Grundsätze hingenommen und die Basis für die deduktive Vorgehensweise bilden.

Durch Beobachtung der Wirklichkeit (Empirie) könnten sich aber Widersprüche ergeben. Somit bedürfe es neuer Instrumente / Methoden, um durch Beobachtung und Experiment von der Empirie zu lernen. Gleichwohl müsse aber auch die Vernunft (Ratio) mit einbezogen werden, um die Wirklichkeit erkennen zu können. Für die Wissenschaftstheorie war dies die Geburtsstunde von Rationalismus und Empirismus sowie der Anfang des Streits zwischen Idealismus und Materialismus.

Der Rationalismus besagt, dass mithilfe der Vernunft die Wirklichkeit erkannt werden könne. Dabei tritt die Funktionsweise des Denkens in den Vordergrund und die idealistische Denkweise des Mittelalters wird wieder aufgegriffen. Beim Empirismus liegt jedem Wissen Erfahrung zugrunde, die Materie ist hierfür erforderlich. Dieser materialistische Ansatz erschien für viele verständlich, da sich die Ergebnisse unmittelbar erschlossen. Mit dem Empirismus begann der Aufschwung in den Wissenschaften. Aber ist das Beobachtete wirklich auch so, wie es erkannt wird? Bereits Platon hatte in seinem Höhlengleichnis auf die Gefahr des Abbildes hingewiesen, sodass reine Sinneserfahrung (empirisches Forschen) in eine Sackgasse führen kann. Descartes greift dies auf, indem er den Zweifel als Voraussetzung für die Erkenntnis ansieht und versucht, sich von den Sinnen zu lösen. Erfahrung und somit Empirie können nicht zur Erkenntnis führen. Vielmehr müsse die Erkenntnis aus der Ratio heraus entwickelt werden und hierbei führe der konsequente Zweifel zur Gewissheit.

Frei interpretiert kann man sagen, dass der Irrtum nun als legitimes Mittel in die Forschung Einzug hält. Nicht nur, was mit den Sinnen erfahrbar sei, könne zur Erkenntnis führen. Vielmehr bestimme der Gedanke das Sein; ich denke also bin ich, wird zu seinem Leitspruch.

Also kaum wurde die Erfahrung als Voraussetzung der Erkenntnis gepriesen, sollte sie schon wieder verworfen werden. Denn Erkenntnis sei nur über die Vernunft erreichbar und diese Vernunft dürfe nicht von der Erfahrung beeinflusst sein. Wenn wir annehmen, alle Menschen erkranken an einer rot-Blindheit. Kein Mensch könne fortan die Farbe Rot sehen. Bedeutet dies dann, dass die rote Farbe nicht mehr existiert? Sicherlich nicht. Die Erfahrung hingegen müsse, wie Kant sich später ausdrückte, rein sein. Rein wird dabei also im Sinne von unabhängig bzw. vor der Erfahrung verstanden (diese Erfahrung ist Apriori). Insbesondere ethisch-moralische Fragestellungen in den Wissenschaften sollten nach diesem Verständnis Apriori beantwortet werden. Denn eine durch Erfahrung geprägte Moral ist als solche bereits mit einer Wertung versehen. Und eine Moral, die sich etwa auf Mehrheiten beruft und nicht Apriori entsteht, birgt weitere Gefahren in sich. Denn warum muss eine Mehrheit richtig liegen? Die Geschichte der Menschheit hat uns eines Besseren belehrt.

Irrtum und Voraussicht – Die letzten zweihundert Jahre.

Der Weg der Erkenntnis hatte bis dato viele verschlungene Pfade zu durchdringen. Erkenntnis entstand bisweilen durch Zufall oder wurde durch mangelnde Methode und fehlende Instrumente begrenzt. Eine wissenschaftliche Standardisierung, so wie sie heute bekannt ist, erfolgte eher nicht. Somit rückte auch und gerade nicht nur die eigentliche Erkenntnis, sondern auch der Weg dorthin, die Vorgehensweise oder Methode, ins Zentrum erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Betrachtungen. Geschichtlich gesehen kann erst ab dem Zeitalter der Neuzeit von Wissenschaftstheorie gesprochen werden. Denn nun erfolgte eine Professionalisierung der Wissenschaft sowie die Weiterentwicklung ihrer Methodik. Die Wissenschaftstheorie löst die Erkenntnistheorie ab.

Als Ausgangspunkt kann man die Arbeiten von Compte sehen, der im 19. Jahrhundert ein tragendes Fundament für wissenschaftliches Vorgehen entwickelte. Diese als Positivismus bezeichnete Theorie ist dadurch gekennzeichnet, dass eine meta-physisch bzw. transzendental begründete Wissenschaft abgelehnt wird. Vielmehr verstand er unter wissenschaftlichem Vorgehen nur Erkenntnisgewinne, die auf empirischen und damit messbaren Ergebnissen beruhen. Nicht Mythen oder religiös motivierte Begründungen sollten als Erklärungsmuster dienen, sondern ausschließlich auf Messwerten begründete Erkenntnis. Somit befreit sich die Wissenschaft auch vom Einfluss weniger und wird überprüfbar.

Die Beobachtung führt die Wissenschaft nun in Richtung Wertfreiheit. Mit der Überprüfbarkeit der Erkenntnis erfolgte denn auch die Legitimierung der Wissenschaft. Nicht Stand, Herkunft oder Gesetz, sondern empirische Nachweisbarkeit werden zum Kern wissenschaftlichen Arbeitens. Ferner sei der Zweck der Wissenschaft nicht nur darin zu sehen, die Realität zu beschreiben, sondern aus den Kausalitäten auch die Voraussicht der Welt zu ermöglichen. Aber schon bald sollte ein Grundproblem des Positivismus für Kritik sorgen. Beobachtung und empirischer Nachweis als Voraussetzung der Erkenntnis sind jedem eingängig und weisen den Charme auf, den Wissenschaft benötigt. Was beobachtet werden kann, ist real. Damit sollte die Beobachtung auch dafür verwendet werden können, aus der Empirie allgemeingültige Gesetze abzuleiten. Oder vereinfacht formuliert: Wenn ich morgens beobachten kann, dass es hell wird kann ich daraus schließen, dass es sich an jedem anderen Morgen genauso verhält? Diese als Induktion27 bezeichnete Vorgehensweise scheint hier auch Sinn zu machen. Oder etwa nicht?

Versuchen wir diesen Ansatz konsequent umzusetzen. Abends beobachten wir, dass es dunkel wird, und dies an jedem Tag. Auch hier erscheint der induktive Schluss,

von dieser empirischen Beobachtung zu einer allgemein gültigen Feststellung zu gelangen, auf den ersten Blick sinnvoll. Die Gefahr der Induktion ist aber darin zu sehen, dass wir in der Beobachtung der Realität nicht alles erfassen, was die Realität ausmacht! Denn können wir uns sicher sein, wenn wir durch Beobachtung nur weiße, schwarze, graue und / oder braune Kühe finden, dass wir daraus (induktiv) schließen können, es gebe nur diese Farbkombinationen bei Kühen? Okay. Die Lila-Kuh ist offensichtlich ein Produkt der Werbung. Aber wer schützt uns davor, dass nicht durch Evolution weitere Farbzusammensetzungen bei Kühen hervorgebracht werden? Ist dann die Allgemeingültigkeit der durch Induktion gewonnenen Erkenntnis nicht falsch?

Diese Lücke in der Erkenntnistheorie versuchte Mill zu schließen, indem er neben der Beobachtung dem Experiment eine zentrale Rolle zugestand. Denn durch Beobachtung und Experiment können Kausalitäten aufgedeckt werden, welche in der Realität existieren. Mit Mill wird die Wissenschaft auch wieder unmittelbar mit ihrer Nützlichkeit für den Menschen konfrontiert. Letztendlich erwies sich aber auch der Positivismus nicht als Königsweg in den Wissenschaften, was sich in den folgenden Kritikpunkten widerspiegelt:

- Eine reine Reduktion auf empirische Messbarkeit (quantitative Methoden) berücksichtigt nicht alle Theorierichtungen der Wissenschaften. Denn welchen Stellenwert würden in einem solchen Wissenschaftsgebilde etwa die Geisteswissenschaften einnehmen? Kurzum, der reine Empirismus engt die Erkenntnistheorie ein. Die Interpretation auf der Basis vorliegender Texte (Hermeneutik) wäre vor diesem Hintergrund etwa keine wissenschaftliche Vorgehensweise. Auch die Hermeneutik für die Erkenntnis unabdingbar.

- Auf Karl Marx geht die Aussage zurück, dass es nicht nur darauf ankomme, eine Gesellschaft zu beschreiben, vielmehr sei es von Bedeutung, die Gesellschaft zu verändern. Folglich müsse auch einem wissenschaftskritischen Gesellschaftsbild Rechnung getragen werden.

- Ein letzter Kritikpunkt kam von den Positivismusbefürwortern: Der Positivismus sei nicht als reine Lehre zu verstehen, sondern müsse sich selbst auch weiter entwickeln.

Die Kritik am Positivismus mündet letztlich im Konstruktivismus. Genau genommen ist der Begriff Neo-Konstruktivismus besser, da bereits Kant seine Erkenntnistheorie in diesem Sinne entwickelt hat: Die Wirklichkeit müsse nicht nur erfasst und abgebildet werden, sondern ebenso symbolisch konstruiert werden. Der Neo-Konstruktivismus selbst brachte verschiedene Strömungen hervor, innerhalb derer positivistische Ansätze ebenso zu finden sind wie auch hermeneutische Ausprägungen. Als Hauptrichtungen können Pragmatismus, radikaler Konstruktivismus, evolutionäre Erkenntnistheorie, genetische Erkenntnistheorie, Psychoanalyse sowie die Systemtheorie und Propaganda unterschieden werden.

Im Pragmatismus wird Forschung als Mittel angesehen, um Unsicherheiten zu überwinden. D.h. Forschung müsse praktische Orientierung anbieten. Durch James erfährt der Pragmatismus seine radikale Formulierung. Nach seiner Auffassung ist eine Vorstellung wahr, solange es für das Leben nützlich sei, sie zu glauben. Der Pragmatismus hat aber ebenso eine humanitäre Ausrichtung, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. Nützlichkeit ist dabei nicht im utilitaristischen Sinne (Nutzen für eine Mehrheit), sondern im Sinne von Wahrheit und Güte der Erkenntnis zu verstehen.

Der radikale Konstruktivismus wendet sich in gewisser Weise von der Empirismusgläubigkeit der Positivisten ab. Unsere Erkenntnis beruhe nicht auf dem Erkennen der objektiven Realität, sondern auf einem Abbild, welches wir uns vom Erleben geprägt (also empirisch) von der Welt machen. Diese empirischen Bestätigungen dürfen nicht als Beweise betrachtet werden, da Modelle konstruiert wurden, die sich in der erlebten Gegenwart sowie den selbst gewählten Situationen als erfolgreich erwiesen haben. Somit negiert der radikale Konstruktivismus die direkte Verbindung zwischen der Welt und dem Bild der Welt (Erkenntnis).

Die evolutionäre Erkenntnistheorie ist untrennbar mit Darwin und Lorenz verbunden. Da die biologische Entwicklung dem Prinzip der Zweckmäßigkeit folgt, tragen genetische Mutationen und ökologische Selektion dafür Sorge, dass nur die besten angepassten Lebewesen als Art überleben. Im Kern bedeutet dies, dass menschliche Erkenntnis nicht zwingend die Wahrheit über die Wirklichkeit darstellt, die Evolution könne nur eine annähernde Wahrheit garantieren. Der Horizont der Erkenntnis ist durch die Grenzen der Wahrnehmbarkeit eingeschränkt und der Mensch erkennt nur das, was für seine Lebenswelt unmittelbar bedeutsam ist. Dabei hat sich das Denken in Kategorien (Raum, Zeit, Kausalität) als sinnvoll erwiesen, dies müsse aber nicht unbedingt objektiv richtig sein.

Die biologische Entwicklung und ihr Einfluss auf das Erkenntnisvermögen wird auch im Rahmen der genetischen Erkenntnistheorie, die auf Piaget zurückgeht, aufgegriffen. Ausgehend von der Entwicklung einer Gattung (Mensch) im Rahmen der Evolution sei auch auf die Entwicklung des Erkenntnisvermögens eines einzelnen Menschen zu schließen. Wenn man das kognitive Vermögen des Menschen von Geburt an untersuche, sei festzustellen, dass mit zunehmender senso-motorischer Fähigkeit (sinnliche Wahrnehmung und Bewegung) auch die Möglichkeit des Menschen, Erfahrung zu gewinnen, ansteigt. Ein Kleinkind staunt und ein Erwachsener kann mittels erlernter Fähigkeiten weitaus komplexere Sachverhalte beherrschen (z.B. Mathematik). Piaget unterstellt, dass nicht nur der Mensch, sondern auch die Wissenschaft diese Entwicklungsstufen durchläuft und kommt zu dem Schluss, dass der Mensch trotz dieser Entwicklungsstufen das Ding an sich nie erkennen könne.

Erkennen können, ist also beeinflusst von den geistigen Fähigkeiten. Diese wiederum sind nicht statisch, sondern unterliegen einem stetigen Wandel. Freud etwa ging davon aus, dass sich das Denken erst im Laufe des Lebens entwickelt. Denken selbst sei Teil eines komplexen psychischen Prozesses, der nicht ausschließlich bewusst abläuft und am Anfang (Baby) nicht rational strukturiert sei. Erleben wird in die Umwelt projiziert, Erlebtes wird in die Psyche introjiziert, d.h. hineingenommen. Menschen neigen aber dazu mit verzerrten Wahrnehmungen (Modalitäten) zu arbeiten. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihre kognitive Verarbeitung wird etwa durch innere Zwänge beeinflusst und verzerrt. Somit basiert das Erkennen auf subjektiven Mustern und Denkformen. – Wissenschaft soll zu objektiver Erkenntnis führen; dies setzt voraus, Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung unter Kontrolle zu halten. Aber auch ein Wissenschaftler ist in erster Linie Mensch, der unter dem Einfluss von Ängsten und Vorlieben in seiner Erkenntnisfähigkeit beeinträchtigt werden kann!36

Eine interdisziplinäre Wissenschaft fordert die Systemtheorie. Durch Beobachtung und Schlussfolgerung müssten sich, so Luhrmann, Systeme an ihrer Umwelt orientieren. Vorstellungen und Erkenntnisse sind dabei als systeminterne Konzepte und nicht als Abbilder der Umwelt (Realität) zu verstehen. Um der Komplexität entgegenzuwirken, tendieren Systeme dazu, durch Differenzierung Subsysteme zu bilden; die Spezialisierung wird vorangetrieben. Die Erkenntnis werde dabei aber nicht um ihrer selbst Willen angestrebt. Vielmehr sei beabsichtigt, Erkenntnisse praktisch zu nutzen. Dies müsse aber nicht als Beweis der Richtigkeit der Erkenntnis gewertet werden; es ist allenfalls ein Nachweis für die Machbarkeit. Im Sinne der Systemtheorie ist Wissenschaft ein Beobachten des Beobachteten (der Systeme), es handelt sich somit um ein Beobachten 2. Ordnung. Wissenschaftstheorie ist Beobachten 3. Ordnung, da sie die Regeln, nach denen die Wissenschaft funktioniert, beobachtet.

Die moderne Wissenschaftstheorie ist in besonderem Maße mit dem Namen Karl Raimund Popper verbunden. Mit seiner Auffassung von Erkenntnis, Wissen und Wissenschaft soll dieser Artikel auch schließen. Denn wie entsteht das Wissen des Menschen, wie lernen wir? Popper gibt hierzu die Antwort: Der Mensch lernt durch Versuch und Irrtum, also durch seine Fehler. Wir stellen Theorien auf und schauen, ob sie sich bewahrheiten. Wenn dem nicht so ist, werden neue Theorien aufgestellt. Entscheidend und nahezu revolutionär ist somit, dass Theorien nicht verifiziert (bewahrheitet), sondern allenfalls falsifiziert (verworfen) werden können!

Wissenschaft dürfe folglich keinem Dogma folgen, wie dies beim Positivismus der Fall war, sondern müsse sich jederzeit einer Überprüfbarkeit und damit auch der Gefahr des Scheiterns unterziehen. Dabei müsse die Haltung auch gegenüber der Wissenschaft eine kritische sein, da „[…] die Wissenschaft Menschenwerk ist. Und als Menschenwerk ist die Wissenschaft fehlbar.“

Im Verlaufe der bisherigen Betrachtung können wir feststellen, dass die Anforderungen an die Erkenntnis und somit an die Theorien immer spezifischer

werden. Gerade die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte in den Wissenschaften machen deutlich, dass die Spezialisierung voranschreitet. Damit nimmt auch der Detaillierungsgrad von Theorien und Gesetzen zu. Im Sinne Poppers kann dies derart interpretiert werden, dass mit zunehmender Genauigkeit die Gefahr der Falsifizierbarkeit steigt. Je detaillierter eine Theorie ist, desto mehr Angriffspunkte für ihr Scheitern bieten sich.

Dieser kritische Rationalismus von Karl Popper prägt bis heute das wissenschaftliche Arbeiten. So habe eine Theorie nur dann informativen Gehalt, wenn sie die Möglichkeit biete, falsifiziert werden zu können.

Ein Fazit – Oder: Alles zurück zum Anfang?

Mehr als zweitausend Jahre Erkenntnistheorie zeigen, dass grundlegende Fragen der Menschheit nach wie vor nicht beantwortet sind. Vielleicht sind sie ja aber gar nicht beantwortbar? Und nichts zu wissen, kann eben auch Motivation sein, sich auf die beschwerliche Suche nach der Erkenntnis zu machen. Sokrates wusste, dass er nichts weiß und war damit in Fragen der Erkenntnis weiter als manch modern geprägter Mensch. Bisweilen halten sich Menschen für urteilsfähig, selbst wenn ihr Wissensstand auf einem eingeschränkten Niveau ist.

Sich nur auf seinen individuellen Erfahrungsschatz zurückzuziehen, das bisher Erlernte zu konservieren und daraus Erklärungsmuster abzuleiten, greift zu kurz. Man würde der Gefahr des Irrtums anheim fallen, da eine Weiterentwicklung nicht erfolgt. Wir wissen nicht, sondern wir raten (Popper!). Jetzt aber schlussfolgern zu wollen, dass die Menschheit erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch in der Antike verweilt, greift zu kurz. Methode und Form, Definition und Reflexion haben zu bahnbrechenden Entwicklungen in der Wissenschaftstheorie geführt. Die Suche nach Erkenntnis führte auch zum Entdecken neuer Wissenschaftsbereiche. Ebenso führt die interdisziplinäre Vorgehensweise zu einer Erweiterung von Methodik und Erkenntnis.

Wirtschaftspsychologie oder Wirtschaftsrecht beispielsweise vereinen etablierte Forschungsrichtungen und machen einmal mehr die Spannung in der Wissenschaftstheorie aus. Für junge Menschen, die sich wissenschaftlichen Fragestellungen im Rahmen ihres Studiums widmen, erschließt sich somit eine eigene Welt. Damit die Forschung aber nicht weltfremd wird, muss sie bestimmten, vorab definierten Methoden und Regeln folgen.

Wissenschaft verfolgt einen Zweck: Das Entdecken der Wirklichkeit, die Suche nach Wahrheit. Aber auch wird angestrebt, Erklärungen zu geben, d.h. die Welt mittels Theorien, Hypothesen, Gesetzen zu verstehen. Und letztendlich hat Wissenschaft auch zum Ziel, Voraussagen treffen zu können; die Beherrschbarkeit von Natur oder sozialen Systemen rückt dabei ins Zentrum.

Wissenschaft muss aber auch verbindliche Merkmale aufweisen, heute würde man sagen, sie muss standardisiert sein. Neben dem Ziel oder Zweck muss Wissenschaft auch lehrbar und somit erlernbar sein (z.B. durch induktive oder deduktive Verfahren). In letzter Konsequenz muss schlussfolgerndes Denken ermöglicht werden, d.h., dass wissenschaftliche Erkenntnis belegbares Wissen ist.

Dies alles erfordert auch das Einhalten bestimmter, bisweilen als starr empfundener Formen. Gerade mit diesem Punkt tun sich Studierende anfangs schwer. Aber nur so ist wissenschaftliches Vorgehen sinnvoll. Damit ist auch zu verstehen, warum an die Bestandteile (z.B. Gliederung, Verzeichnisse, Anhang, Literaturverzeichnis) oder Zitierweise (Belegbarkeit der getroffenen Aussagen) einer wissenschaftlichen Arbeit solch starre Anforderungen gestellt werden. Dass es letztendlich aber auch und gerade auf die Inhalte ankommt, macht deutlich, warum diese besondere Sorgfalt erfordern:

Aussagen müssen

• inhaltlich richtig und eindeutig sein,

• objektiv sein, d.h. die Bewertungsmaßstäbe sind zu verdeutlichen,

• hinterfragt werden,

• vollständig sein (Eingrenzungen sind aber möglich),

• plausibel begründet werden sowie

• transparent und übersichtlich dargestellt werden.

Letztendlich muss sich jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin der Möglichkeit des Scheiterns bewusst sein. Die Widerlegung einer Theorie eröffnet aber auch Raum für Neues, für weitere Erkenntnis. Wissenschaftstheorie ist wichtig und kann Spaß machen. Denn letztlich ist sie eine Reise durch die Geschichte der Menschheit und lediglich Theorie, der entscheidend die Praxis fehlt.

Der Mensch ist zum Handeln geboren – um zu Sein.

Die Kette zum Sein:

Neugier – Lernen – Handeln – Irren-Fehler – Korrigieren – Verstehen – Wissen – Neugier – Lernen – Handeln – Irren-Fehler – Korrigieren Partkdolg-Pflicht – KAIZEN … Know-How … SEIN

Literaturhinweise:

Chalmers, Alan F. (Wege der Wissenschaft, 2007): Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie, 6. Auflage, Heidelberg 2007

Feynman, Richard P. (Denkanstöße, 2000): Die Ungewissheit in der Wissenschaft; in: Hausner, Angela (Hrsg.): Denkanstöße 2001, München 2000

Hoerster, Norbert (Hrsg.) (Klassiker, 2003): Klassiker des Philosophischen Denkens,Band 1, 7. Auflage, München 2003

Jaspers, Karl (Einführung Philosophie, 1992): Einführung in die Philosophie, 30. Auflage, München 1992

Piaget, Jean (Genetische Erkenntnistheorie, 2001): Einführung in die genetische Erkenntnistheorie, 7. Auflage, Frankfurt 2001

Popper, Karl R.; Lorenz, Konrad (Zukunft, 1993): Die Zukunft ist offen, 5. Auflage, München 1993

Ruß, Hans Günther (Wissenschaftstheorie, 2004): Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie und die Suche nach Wahrheit, Stuttgart 2004

Schülerin, Johann August; Reitze, Simon (Wissenschaftstheorie, 2005): Wissenschaftstheorie für Einsteiger, 2. Auflage, Wien 2005

Spierling, Volker (Kleine Geschichte der Philosophie, 2007): Kleine Geschichte der Philosophie, 3. Auflage, München 2007

Störig, Hans Joachim (Weltgeschichte Philosophie, 1999): Kleine Weltgeschichte der Philosophie, 17. Auflage, Stuttgart / Berlin / Köln 1999

Suchanek, Andreas (Ökonomische Ethik, 2007): Ökonomische Ethik, 2. Auflage, Tübingen 2007

Weischedel, Wilhelm (Gott der Philosophen, 1994): Der Gott der Philosophen, 3. Auflage, Darmstadt 1994

2 Comments

Warum sind Reptilien und Amphibien langlebig? Sie ist mit dem bloßen Auge zu erkennen. Einige Reptilien und Amphibien werden mehrere Dutzend oder sogar über 100 Jahre alt. Womit haben sie das zu tun? Die Wissenschaftler sagen, dass ihre Entdeckung auch für die Humanmedizin von Bedeutung sein könnte. Während die Menschen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, nach Möglichkeiten suchen, ihre Jugend zu verlängern und im Idealfall ein gesundes, langes Leben zu führen, ist dies bei Tieren ganz natürlich. Vor kurzem wurde in den Medien bekannt gegeben, dass das älteste lebende Landtier der Welt die Jonathan-Schildkröte von den Seychellen ist. Er wurde dieses Jahr 190 Jahre alt. Schildkröten sind nicht die einzigen Senioren auf der Erde

Er ist nicht der Einzige, der eine beeindruckende „Pesele“ vorweisen kann. Am häufigsten hören wir von einzelnen langlebigen Exemplaren, die in Zoos leben. In der freien Wildbahn gibt es noch mehr davon. Um dem Geheimnis der langsam alternden Reptilien und Amphibien auf die Spur zu kommen, hat ein internationales Team von Wissenschaftlern 107 Populationen von 77 Arten in natürlichen Lebensräumen untersucht. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. – Einige Reptilien und Amphibien altern langsam und haben eine lange Lebensspanne. Aber bisher hat noch niemand dies in großem Maßstab bei vielen Arten in freier Wildbahn untersucht, sagt David Miller von der Pennsylvania State University.

Einige der früheren Theorien wurden entkräftet. Stattdessen wurden andere wichtige Merkmale von Reptilien und Amphibien hervorgehoben. Die Forscher wiesen darauf hin, dass Schildkröten, Krokodile und Salamander eine besonders niedrige Alterungsrate und eine für ihre Größe verlängerte Lebenserwartung haben. Womit haben sie das zu tun? Bei einigen Schildkrötenarten spielt der harte Panzer eine wichtige Rolle für das Fehlen der biologischen Alterung. Und warum? Es ist ganz einfach: Es bietet dem Tier einen zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen. Tiere, die am längsten leben

Die Wissenschaftler betonen, dass das Verständnis der langsamen Alterung bei Tieren dazu beitragen kann, die menschliche Alterung besser zu verstehen. Sie wird auch zur Entwicklung von Erhaltungsstrategien für vom Aussterben bedrohte Reptilien und Amphibien beitragen.

Die Autoren der Studie stellten frühere Hypothesen über die Regulierung der Körpertemperatur und das Vorhandensein oder Fehlen von Schutzmerkmalen (z. B. Panzer) in Frage. Bisher ging man davon aus, dass ektotherme (wechselwarme) Organismen, d. h. Organismen, bei denen die Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur abhängt, langsamer altern als endotherme Organismen. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass dies keine Voraussetzung für ein langes Leben ist.

– Diese Beziehung galt nur für Schildkröten. Das deutet darauf hin, dass Schildkröten unter den Ektothermen einzigartig sind“, kommentiert Miller. Reptilien und Amphibien kennen die Antworten auf Fragen der Langlebigkeit

Stattdessen hat ein Team von Wissenschaftlern gezeigt, dass die Langlebigkeit von Amphibien und Reptilien durch physikalische und chemische Schutzmaßnahmen beeinflusst werden kann. Dazu gehören Panzer, Stacheln, Muscheln oder Gift. Tiere ohne diese altern schneller. Anne Bronikowski, Mitautorin der Studie, weist darauf hin, dass die veränderte Morphologie der Organismen in der Tat ihre Lebensspanne beeinflussen kann.

– Diese verschiedenen Schutzmechanismen können die Sterblichkeit von Tieren verringern, weil sie nicht von anderen Tieren gefressen werden. Infolgedessen haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, länger zu leben. Dies führt zu einer Verlangsamung der Alterung“, fügt Beth Reinke von der Northeastern Illinois University hinzu. Die Forscher beobachteten eine so genannte vernachlässigbare Alterung bei mindestens einer Art in jeder der ektothermen Gruppen. Dazu gehören Frösche und Kröten, Krokodile und Schildkröten.

– Das Verständnis der vergleichenden Landschaft der tierischen Alterung kann flexible Merkmale aufzeigen, die sich als wertvolle Ziele für die biomedizinische Forschung im Zusammenhang mit der menschlichen Alterung erweisen könnten, so Bronikowski abschließend.

Quelle: Wissenschaft

https://m.youtube.com/watch?v=k0jfCrTmiJ0